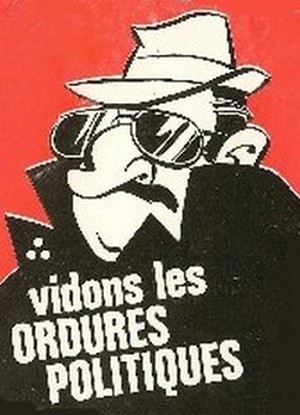

Nous reproduisons ci-dessous une réflexion de Dominique Venner, cueillie sur son site et qui prend pour départ la crise politique déclenchée par l'affaire Cahuzac...

Tous pourris...

L’exclamation est un peu facile sans doute, mais elle résume le sentiment d’écœurement nauséeux qui se répand ces temps-ci dans le beau pays de France. Tandis que s’alourdissaient les impôts en faveur de diverses clientèles électorales, explosaient les révélations sur la corruption du ministre chargé de faire rentrer de force ces impôts. Ce joli scandale s’ajoutait à la colère montante d’une large fraction de l’opinion devant une évidente volonté de détruire, dont témoignent la politique d’immigration massive ou le projet de mariage gay.

La corruption et les malversations des gens de pouvoir, politiciens ou agents d’une administration pléthorique, n’est pas une nouveauté. Des bibliothèques entières ont été consacrées aux « affaires » des républiques successives, la Vème ayant cependant battu tous les records depuis sa fondation par le général de Gaulle, un homme intègre qui aimait s’entourer de coquins. Ce n’est pas seulement que les tentations étaient devenues plus nombreuses, alimentées par de nouveaux pouvoirs financiers accordés aux élus et par l’énorme pactole des administrations, syndicats et associations d’aide à ceci ou à cela. Non, il y avait autre chose.

Les raisons de la corruption publique sont multiples. Certaines sont historiques. Il m’est arrivé de rappeler que, lors des procès d’épuration en Haute Cour, après 1945, à l’encontre des ministres de l’État français, autrement appelé régime de Vichy, il fut impossible de relever un seul cas d’enrichissement frauduleux ou de corruption, en dépit des efforts d’enquêteurs acharnés (1). Les hommes qui ont alors exercé le pouvoir étaient certainement critiquables à de multiples égards, mais, dans l’ensemble, ils étaient imprégnés par une idée presque militaire du devoir à l’égard de leur pays prisonnier d’une situation d’extrême détresse. Sans doute savaient-ils aussi qu’ils étaient surveillés par les grands corps de l’État restés en place. L’idée du devoir s’est ensuite évaporée chez beaucoup de leurs successeurs qui entendaient sans doute rentabiliser les périls réels ou supposés des années de guerre.

Mais, puisque je viens d’invoquer les mentalités, autrement dit les “représentations” que chacun se fait de l’existence et qui conditionnent la façon de se comporter, il faut certainement creuser plus loin encore.

En Europe, depuis l’Antiquité la plus ancienne, avait toujours dominé l’idée que chaque individu était inséparable de sa communauté, clan, tribu, peuple, cité, empire, à laquelle il était lié par un lien plus sacré que la vie elle-même. Cette conscience indiscutée, dont l’Iliade offre la plus ancienne et poétique expression, prenait des formes diverses. On songe au culte des ancêtres à qui la cité devait son existence, ou encore à la loyauté pour le prince qui en était l’expression visible. Une première menace fut introduite par l’individualisme du christianisme primitif. L’idée d’un dieu personnel permettait de s’émanciper de l’autorité jusque-là indiscutée des dieux ethniques de la cité. Pourtant, imposée par l’Église, la conviction se reconstitua qu’aucune volonté particulière ne pouvait ordonner les choses à son gré.

Pourtant le germe d’une révolution spirituelle avait été semé. Il réapparut de façon imprévue avec l’individualisme religieux de la Réforme. Au siècle suivant, se développa l’idée rationaliste d’un individualisme absolu développée avec force par Descartes (« je pense donc je suis »). Le philosophe faisait sienne également l’ancienne idée biblique de l’homme possesseur et maître de la nature. Sans doute, dans la pensée cartésienne, l’homme était-il soumis aux lois de Dieu, mais ce dernier avait donné un fort mauvais exemple. Contrairement aux dieux antiques, il n’était dépendant d’aucun ordre naturel antérieur et supérieur à lui. Il était l’unique créateur tout puissant et arbitraire de toute chose, de la vie et de la nature elle-même, selon son seul vouloir. Si ce Dieu avait été le créateur affranchi de toute limite, pourquoi les hommes, à son image, ne le seraient-ils pas à leur tour ?

Mise en mouvement par la révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècle, cette idée n’a plus connu de bornes. C’est en elle que réside ce que nous appelons la « modernité ». Cette idée postule que les hommes sont les auteurs d’eux-mêmes et qu’ils peuvent recommencer le monde à leur gré. Il n’y a d’autre principe que la volonté et le bon plaisir de chaque individu. Par voie de conséquence, la légitimité d’une société n’est pas dépendante de sa conformité avec les lois éternelles de l’ethnos. Elle ne dépend que du consentement momentané des volontés individuelles. Autrement dit, n’est légitime qu’une société contractuelle, résultant d’un libre accord entre des parties qui y trouvent chacune leur avantage (2).

Si l’intérêt personnel est le seul fondement du pacte social, on ne voit pas ce qui interdirait à chacun d’en profiter au mieux de ses intérêts et de ses appétits, donc de se remplir les poches si l’occasion lui est offerte par sa position. Cela d’autant plus que le discours de la société marchande, par le truchement de la publicité, fait à chacun l’obligation de jouir, plus exactement de n’exister que pour jouir.

Longtemps, en dépit de cette logique individualiste et matérialiste, le lien communautaire de la naissance et de la patrie s’était maintenu, avec toutes les obligations qui en découlent. Ce lien a été progressivement détruit un peu partout en Europe dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, alors que triomphait la société de consommation venue des États-Unis. À l’instar des autres pays d’Europe, la France a donc cessé peu à peu d’être une nation (fondée sur la natio, la naissance commune) pour devenir un agrégat d’individus rassemblés par leur bon plaisir ou l’idée qu’ils se font de leur intérêt. L’ancienne obligation de « servir » a donc été remplacée par la tentation générale de « se servir ». Telle est la conséquence logique du principe qui fonde la société sur les seuls droits de l’homme, donc sur l’intérêt de chacun.

Et voilà que, sous nos yeux, cette répugnante logique se heurte à une révolte qui vient des profondeurs. Nous assistons à l’éveil inattendu de tous ceux qui, par réflexe atavique, sentent au fond d’eux-mêmes que l’appartenance ancestrale indiscutée est ce qui fonde un clan, un peuple ou une nation.

Dominique Venner (Blog de Dominique Venner, 9 avril 2013)

Notes :

- J’ai rappelé le fait, références à l’appui, dans mon Histoire de la Collaboration (Pygmalion, 2002).

- Rousseau avait compris que telle était la faille du contrat social. Il prétendit y remédier en justifiant l’usage de la force pour contraindre les récalcitrants à se soumettre à une problématique « volonté générale »